2025年3月13日(木)に、「発達障害特性がある人材の就労における能力発揮支援」プロジェクトに関連し、勉強会を実施しました。発達障害特性のある当事者、就労に関わるステークホルダーが集まり、それぞれの目線から見た「就労に潜むバリア」について意見交換をしました。研究代表である京都大学 医学研究科 義村先生、日本総研/木村研究員も参加されました。

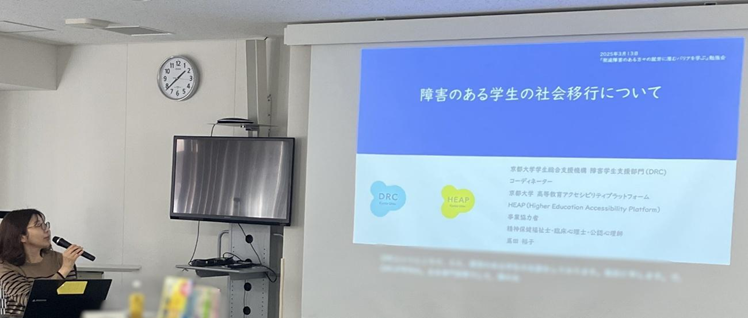

本勉強会では、冒頭、京都大学 学生総合支援機構 障害学生支援部門の嶌田コーディネーターより、障害のある学生の社会移行の現状について話題提供をいただきました。次に、積極的に発達障害のある社員の採用を進められる企業様より取組紹介や当事者から見た課題をもとに、参加者全員で「就労に潜むバリア」について意見交換をしました。

この記事では、勉強会の内容や様子をお伝えします。

話題提供:「障害のある学生の社会移行について/嶌田 裕子コーディネーター(京都大学 学生総合支援機構 障害学生支援部門)

障害のある学生の社会移行を支援する機関とその連携の概況、課題と今後の展望について次のようなお話がありました。

障害のある学生の社会移行をめぐっては、学校・企業・地域の支援機関などが連携しながら、それぞれの課題に取り組んでいます。一方で、修学支援と社会移行支援の接続、障害者雇用の位置づけ、障害の開示や合理的配慮の相談に対する理解の促進といった課題は、単一の機関だけで解決できるものではなく、複数の関係機関が連携し、相互に作用しながら総合的に取り組む必要性が依然として高いと言えます。社会移行を支えるには、こうした課題に対応するさらなる工夫が求められています。

発表では、高等教育機関に在籍する障害のある学生数の推移や、就労・生活支援に関する社会資源の紹介を通じて、今後より多様な働き方の選択肢が広がることへの期待が語られました。あわせて、学生一人ひとりの状況やニーズに寄り添う「伴走型支援」の重要性や、多様な働き方を望む求職者の受け入れ先が限られているといった現状の課題にも言及がありました。

こうした課題を踏まえ、柔軟な働き方の実現やジョブ型雇用の拡充、そして自己理解や実体験の機会の充実を通じて、学生が自分らしく進路を選び、安心して社会に踏み出していける環境を整えていくことの重要性が示されました。

意見交換セッション

本セッションでは、日本総研/木村研究員がモデレータを務め、当事者の具体的な体験談を起点に、支援機関、医療機関、企業、多様な視点から意見交換がなされました。それぞれの立場から語られる体験や取り組みは、発達障害特性を持つ方々の活躍を後押しするための重要なヒントに満ちていました。

就職を控えた鈴木さん(仮名)は、自身の特性について、細かいことへの気づきを得意とする一方で、環境によってはそれが課題になることもあると述べました。アルバイト経験の中で「細かいことが気になりすぎる」という指摘を受けたことをきっかけに、自分の強みが「一つのことを突き詰める能力」であると認識できたと話します。就業環境においては、こうした得意分野を適切に評価し、それを活かした役割を提供することが重要です。

また、既に就業している田中さん(仮名)は、就活スキルの不足が大きな壁だったと振り返ります。特に文章を書くことが苦手だったため、感想文や自己PRに苦労した経験について言及。義村先生は、発達障害特性のある方々の中には、自分の感情を認識し表現するのが難しい「アレキシサイミア傾向」があると説明。その上で、「感想文の書き方を構造化することで苦手意識を解消できる可能性がある」と述べました。

就労支援センターの関係者からも、重要な指摘が挙げられました。課題のある部分を克服しつつ、「得意な分野をどう仕事に結び付けるか」という支援が鍵であるといいます。ジョブコーチの役割については、強みの定義を一緒に考え、経験を振り返りながら、それを言語化していく支援が重要だと強調されました。

さらに、企業側の視点からは、「職場で信頼できる人を複数持つ」ことの大切さが述べられました。一人だけに頼るのではなく、相談しやすい環境を職場全体でつくるとともに、専門職や外部支援者との連携を重視することで、働きやすさを向上させる具体策が示されました。

このセッションでは、「対話を重ね課題を乗り越えるプロセス」の重要性が再認識されました。発達障害特性を持つ方々が、就労の現場で活躍するためには、適切な支援ツールを活用すると同時に、職場や支援機関とのシームレスな連携を確保する仕組みが不可欠です。参加者たちは、これらの課題に向き合いながら、新たな支援の形を模索していく意欲を確認し合いました。