「貧困・格差・虐待の連鎖を乗り越える教育アプローチの研究開発と普及」のプロジェクトでは、基礎研究の一環として国際自己申告非行調査(ISRD)を実施しています。このコラムでは、ISRDの重要性や調査結果をお伝えしていきます。

ISRDとは

国際自己申告非行調査(International Self-Report Delinquency Study:ISRD)とは、世界各国において実施されている、子どもの非行行動や逆境経験を中心に、彼らの日常的な生活や意識などの実態を把握することを目的とした国際的な大規模社会調査です。対象は各国の7~9年生(日本の中学1~3年生に相当)の男女で、1回の調査で各国の1,000人から2,000人程度の子どもたちに回答してもらっています。

少年非行は万引きや落書き、薬物使用など、被害が判明しにくい、あるいは被害者がいない犯罪が大部分を占めています。また、実際に犯罪や虐待などの逆境的な経験があっても、被害少年はそれを警察や相談所には通報・報告しない傾向にあります。このような理由から、非行や被害の実態は警察統計などの公式統計や犯罪被害調査(犯罪の被害を把握するための社会調査で日本では法務省等が実施している)の結果には反映されないことが多いです(これを「暗数」と言います)。こうした背景から、非行行動や被害状況の実態を把握するために開発された手法が、自らの過去の経験を自身で報告してもらう「自己申告法」という回答手法です。

ISRDでは調査の際に子どもたちに、回答内容により個人が特定されることはないこと、普段の学校の成績や教師からの評価に影響することがないこと、また回答拒否も可能であることを説明します。このように子どものプライバシーや人権保護へ十分に配慮し自己申告回答をしてもらうことで、実態に近いデータを得ることが可能であり、自己申告法はこれまで犯罪・非行研究において広く用いられてきました。

ISRDはこれまで4回実施されており、日本が参加した第3次調査(ISRD3)は2012年から2020年にかけて約40カ国で、第4次調査(ISRD4)は2020年から2025年にかけて約50カ国でそれぞれ実施されています。また現在計画されている第5次調査(ISRD5)ではさらに多くの国が含まれる予定で、日本の参加も決定しています。

ISRD日本調査

日本のISRD参加に伴い、教育学・社会学・法学・心理学などを専門とする研究者らによってISRD-JAPAN委員会が設立されました。京都大学大学院教育学研究科からも複数の教員がこの委員会に参加しており、2024年度以降は「貧困・格差・虐待の連鎖を乗り越える教育アプローチの研究開発と普及」プロジェクトの一環で調査・研究活動を進めています。実際の調査に先立ち委員会では、ISRD本部より定められたプロトコルに即した方法で、調査票の翻訳作業や調査実施都市の選定・調査実施の交渉が行われました。

ISRD3日本調査は2019年12月から2020年2月に近畿地方の人口20万人以上のとある市の複数の中学校において、ISRD4日本調査は2024年12月から2025年1月に近畿地方のいずれも人口50万人以上の2つの市における5つの中学校において、それぞれ全ての学年を対象に実施されました。1回の調査は中学校の教室で1コマ分の時間を使って行われ、調査チームが用意・配布したiPad端末によって回答してもらいました。当日欠席や生徒本人・保護者から回答不同意等を除き、最終的に得られた有効回答者数はISRD3で1,226人(*2)、ISRD4で1,820人(*3)でした。

(*1)当市は人口20万人以上の近畿地方のとある市であり、市名および調査を実施した中学校の校数の公表は許可されていない。

(*2)ISRD3の詳細は『国際自己申告非行調査(ISRD)研究報告書』(ISRD-JAPAN実行委員会)を参照のこと。有効回答者数等、調査の概要についてはp.5~p.6に記載。

(*3)ISRD4の詳細は2025年5月時点で未公表。

子どもを取り巻く諸問題の解決への糸口として

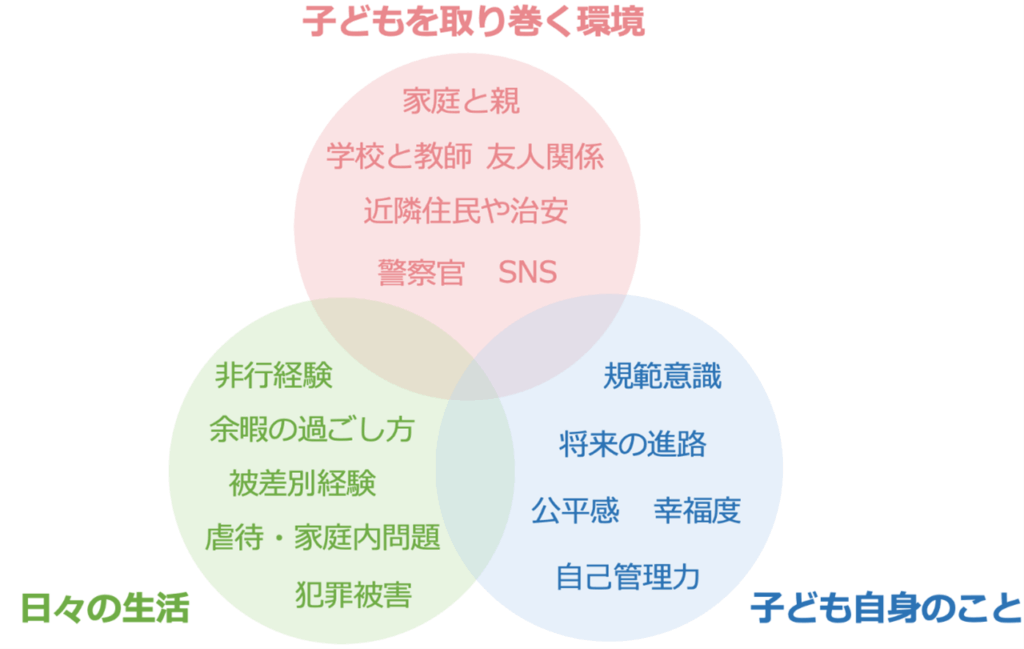

ISRDは非行などの問題行動のみならず、家庭・学校・交友関係・SNSといった子どもたちを取り巻く環境や、希望する将来の進路、規範意識や幸福感・不公平感、虐待を含む本人にとって逆境的な経験といった、子どもたちに関わる様々な項目が質問紙に含まれます。

子どもたちがどのような現実を生きていて、何を感じ、そしてどのような問題を抱えているのか、こうした子どもたちの「リアル」に迫ることができるのがISRD調査です。また上述の通り国際調査であるため、世界的にみた日本の子どもたちの様相を明らかにすることが可能な点も、他の社会調査にはないISRDの特長と言えるでしょう。

貧困・格差・虐待といった子どもを取り巻く問題の現状の把握は、その「連鎖」を断ち切るための糸口として不可欠なものです。ISRD調査によって子どもたちの生きる「リアル」を適切に把握し、社会に発信していくことがきわめて重要であると、私たちは考えています。

| NEXT 次回は、実際にISRD日本調査によって得られたデータから見えてくる、現代の子どもたちの様相を紹介します。 |