貧困・格差・虐待の連鎖を乗り越える

教育アプローチの研究開発と普及

プロジェクト内容

取り組む社会課題

日本において貧困状態にある子どもは7人に1人、さらにひとり親世帯となると2人に1人となっています。(*)

貧困家庭に育った子どもが、大人になってもその境遇から抜け出せず、場合によってはそのまま貧困な家庭を築かざるを得ないような状態を「貧困の連鎖」と言います。具体的には、親の所得が少ないと、子どもが十分な教育を受けられず、希望した進学や就職が実現できる可能性が低くなります。子ども自身によらない両親の所得や学歴といった要因が、子どもの学力獲得や教育水準に影響を及ぼし、その後の子ども自身の階層や職業を決定づけてしまっているのです。

(*)子どもの貧困への対応について(厚生労働省)

アプローチ

「貧困の連鎖」を断ち切るための有効な手段の一つが、教育です。子どもたちの学習をサポートし進学を支援することは、子どもたちが将来貧困に陥ることを防ぎ、貧困の連鎖を断ち切る上で一定の効果があると言われています。

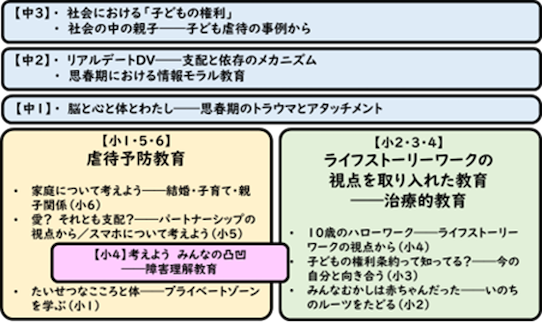

大阪市立生野南小学校(現・田島南小中一貫校)では、現場で子どもたちに向き合う先生方が「『生きる』教育」を開発・実践してきました。「『生きる』教育」は、子どもたちが貧困や格差、虐待といった人生の困難を乗り越えるために必要な知識や価値観を身につけるための教育プログラムです。プログラムには、虐待予防教育(安心・安全・清潔、育児体験、障害理解等に関する教育など)や治療的教育(ライフストーリーワーク、子どもの権利教育、キャリア教育など)が含まれています。こうした教育を通じて、子どもたちは支配にも依存にも陥らない人間関係の築き方を学んでいきます。また、権利を学んで支援を求めたり受けたりする「受援力」を身につけること、自分の過去・現在・未来をつないでアイデンティティを形成すること等が取り組まれています。

「『生きる』教育」は、困難の中にいる子どもたちのみならず、全ての子どもたち、大人たちにとって意義のある内容が多く含まれています。本プロジェクトでは、「『生きる』教育」の普及を進めるため、その重要性を社会に伝え、実践者を支える仕組みを構築することを目指します。

本プロジェクトで行うこと

- 「『生きる』教育」の重要性を明らかにするための基礎研究

- 「『生きる』教育」を広げるための基礎研究

- 「『生きる』教育」を教員及び学校現場へ普及させるための試行

- 「『生きる』教育」のコンテンツ及び体制整備

- 「『生きる』教育」の情報発信

プロジェクト代表

プロジェクトメンバー

-

京都大学大学院教育学研究科

教授南部 広孝 (なんぶ ひろたか)

詳細はこちら -

京都大学大学院教育学研究科

教授岡邊 健 (おかべ たけし)

詳細はこちら -

京都大学大学院教育学研究科

准教授西 見奈子 (にし みなこ)

詳細はこちら -

京都大学大学院教育学研究科

准教授高橋 雄介 (たかはし ゆうすけ)

詳細はこちら -

京都大学大学院教育学研究科

准教授

藤間 公太 (とうま こうた)

詳細はこちら -

京都大学大学院教育学研究科

講師

奥村 旅人 (おくむら たかひと)

詳細はこちら -

京都大学大学院教育学研究科

特定助教

齋藤 尭仁 (さいとう たかひと)

詳細はこちら -

株式会社日本総合研究所

創発戦略センター

インキュベーションプロデューサー泰平 苑子 (やすひら そのこ)

詳細はこちら -

株式会社日本総合研究所

創発戦略センター

コンサルタント瀬名波 雅子 (せなは のりこ)

詳細はこちら

子どもたちが人生の困難を乗り越えるための教育アプローチを開発・普及します。