日本の診療現場に最適化された

国産の医療特化型言語AIモデルの社会実装

プロジェクト内容

取り組む社会課題

近年でも日本の医療現場では、患者の救命が間に合わない事態(preventable death:防ぎ得た死)が少なからず発生しています。こうした事態は、医療現場の人員不足に起因する部分もありますが、医療従事者の業務負担が過大であることで引き起こされる場合もあります。また日本においては、高齢患者の急増に伴い、救命に始まる急性期から長期的な治療・リハビリテーションを行う生活期まで、一連の医療のサステナビリティを確保することが喫緊の課題になっています。医療をサステナブルにしていくためには、医療従事者のリソースを本質的課題の解決に振り向けるため、情報技術を用いた業務改革(DX)が不可欠です。病院内の業務に情報技術を活用することで、preventable deathのない世界の実現に貢献できる可能性があります。

アプローチ

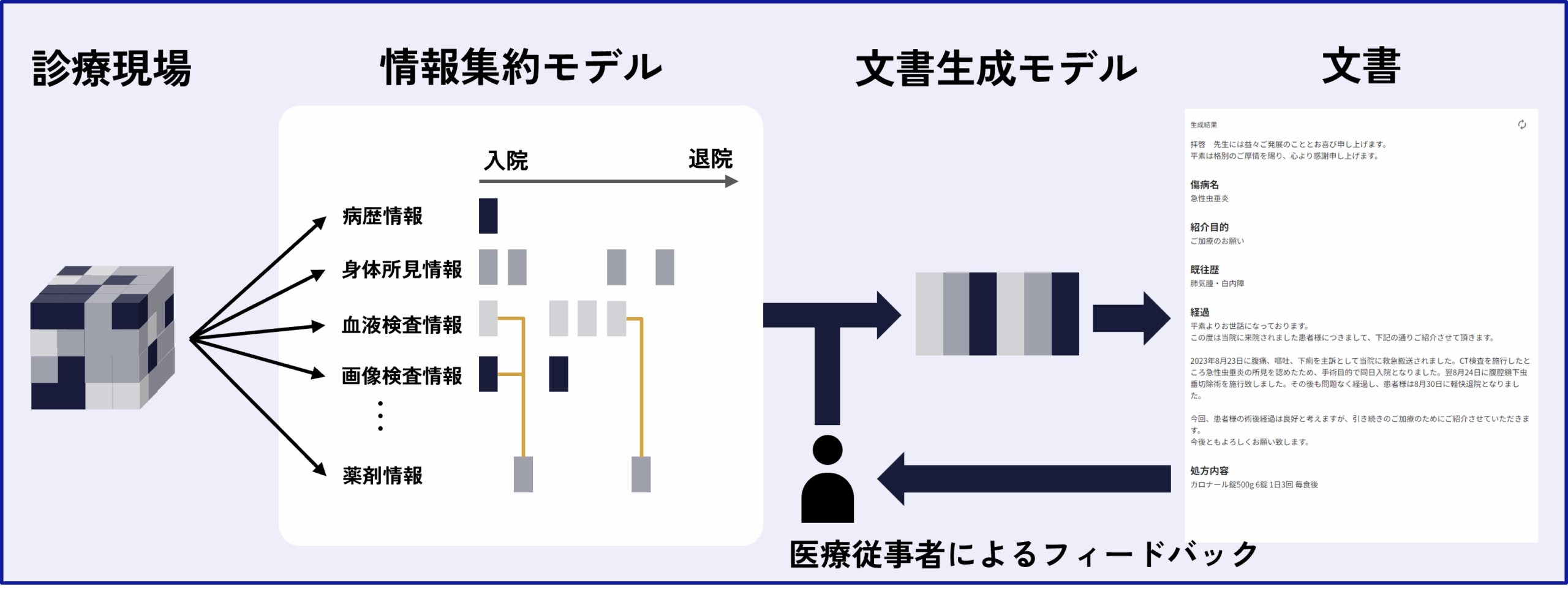

本プロジェクトでは、preventable deathの起点となる救急救命の現場における医療従事者の業務負担軽減を目指します。医療従事者の時間外労働の最大要因は、症状詳記(*1)、紹介状、サマリーといった医療文書の作成です。そこで、診療現場の情報を集約・整理し、医師との対話により知識を獲得しながら医療文書を半自動作成する言語AIモデルの開発を進めます。

本プロジェクトの特徴は、高齢患者を対象としてモデルを開発する点です。救急救命の診療を受ける高齢患者の中には複数の疾患を抱えている方も多く、そうした方の医療文書の作成は複雑で多面的な視点が要求されます。医療文書作成の難易度が高いともいえる高齢患者を対象として救急救命における症状詳記を作成する言語AIモデルを開発し、そこからその他の医療文書、その他の診療科への展開を目指します。また、高齢患者は、退院後の継続的な治療やリハビリ、介護を適切に行うことが、本人のQOLの維持・向上のために重要です。従って、リハビリ病院・介護施設への転院調整や、病院側からの診療情報連携などをDX化していくことで、急性期から生活期へのシームレスな移行にも貢献できる可能性があります。

(*1)症状詳記:患者にかけた医療リソースが必要であった理由を書く文書。 医療リソースが適切に配分されていたことを示し、保険診療の範囲内でこの費用をまかなう根拠とするために作成される。診療報酬を請求する保険医が責任を持って作成しなければならず、医師の業務上の負担となっている。

本プロジェクトで行うこと

- 急性期の医療から生活期の治療・リハビリテーション・介護をシームレスに繋ぐ高齢者医療特化型言語AIモデルの開発

- 開発したモデルの医療現場への導入・改善

プロジェクト代表

京都大学大学院 情報学研究科

博士課程

岡田 直己 (おかだ なおき)

医療文書を半自動作成するAIの開発・実装により、

医療従事者が診療に集中できる医療現場を実現します。